未踏の紀伊半島を紀勢本線でぐるりと一周してみましたので、お伝えします。

紀勢本線とは

紀勢本線は三重県亀山市の亀山駅から和歌山県新宮市の新宮駅を経て同県和歌山市の和歌山市駅までJRの鉄道線であります。

新宮駅より東はJR東海が管轄し、西はJR西日本が管轄しています。また、同じく、新宮駅を境として西側は電化されており、電車で運行されています。

総距離は384.2 kmと現存するJRの路線としては長い路線でもあります。

近畿地区ではJRよりも台頭している近鉄線では、名古屋線、大阪線、難波線とあわせても190km弱であり、紀伊半島沿岸に沿って敷設されていることがわかります。

個人的には同路線について、幼少の頃に子供向けの鉄道書籍に381系のくろしお号が海岸間際を車体をうねらせている写真が印象的であり、いつかは乗車してみたい路線でありました。

今回は特急列車を中心に名古屋から大阪府内まで2泊かけて、紀伊半島をぐるりと乗り継いでみました。

南紀(名古屋=熊野市 キハ85系)

紀勢本線は三重県亀山からのスタートであり、名古屋からは直通特急南紀を利用することとなります。新幹線はブルーライン、在来線はオレンジラインを分割民営化時から貫いているJR東海らしい車両です。

今日の南紀5号は4両編成であり、紀伊勝浦方はパノラマ仕様の運転台でありました。日によって、接続車両が変化しているようであり、なかなか理解しがたいところもあります。

しかし、1列目は全面眺望は良いもののシートピッチは意外と少なくそれ以外の座席の方がむしろ良いかもしれません。

パノラマ仕様の運転台付の車両は青基調のシートとなっています。南紀号は以前はグリーン車の設定がありましたが、現在は通常ではなく、オール普通車編成となっています。

と言っても、JR東海がバブル時代に考えたものだけあり、シートピッチが広く、窓は大きく、しかもプチハイデッカー仕様となっています。

この辺りは新幹線の利益還元がされているのかもしれません。

車内を探訪してみると先頭車両4号車の次にまた、運転台のついた貫通扉式の車両が付いていたりします。高山方面の特急とのマイクロマネジメントでこまめなやりくりをしているのかもしれません。AIとかに置き換えたら、どんな編成が出てくるか楽しみであります。

名古屋駅を出発すると南紀とは直接のライバルではないものの、新幹線のライバルとなりうる近鉄のひのとりが並走しています。

南紀号にはソフトドリンクの自動販売はあるものの、それ以外の車内販売はなく、名古屋駅の地下で食料を調達します。

今回は奮発してウナギまぶしにしてみました。 お昼過ぎと言うこともあってあっという間に食べてしまいました。

JR関西本線の河原田を過ぎて、第三セクターの伊勢鉄道に入ります。鈴鹿川を渡り、伊勢鉄道線をすすみます。

昨年、鉄印帳の旅で途中下車した鈴鹿駅には束の間の停車となります。

意外と山間部が多い三重県側

割とカーブが少ない伊勢鉄道は津までとなり、その後はいよいよ紀勢本線となります。松坂駅を過ぎ、参宮線との分岐の多気駅を過ぎると山間部の走行がメインとなります。

里山と言うかかなりの山脈の間を縫っていくような走行が続きます。

全通していない紀勢自動車道はトンネルと橋梁が主体のためか、走り安そうですが、全通までにはお金と時間がかかりそうです。

山間部を走り続けていると三瀬谷に停車します。南紀号では多気から20分以上、紀伊長島まで30分程の区間であり、かなりの山中と言ったところです。

駅付近には最近できたフェアフィールド・バイ・マリオット三重おおだいも見えたりします。

この後も海のイメージがある紀勢本線とは裏腹に山間の渓流地を進みます。

紀伊長島を過ぎると

そして、紀伊長島まで来るとその景色は一変します。ここからはトンネルは多いもの海岸線となります。

リアス式海岸の入り組んだ湾内にドックのようなヤードがあったり、入り組んだ砂浜が見えたりします。海が見えてくるとあれよあれよと言う間に熊野市駅に到着です。

紀伊勝浦方からみて最後尾の1号車もパノラマ型運転台の車両でした。驚愕はそのスカートであり、山中の獣を根こそぎ吹き飛ばしてしまうかのような仕様でした。

ここで、南紀号とはお別れです。

きれいな熊野市駅で途中下車のため、駅前に出てみます。雨脚が強すぎてすぐに戻ります。ここからは本日の宿がある、阿田和駅までは各駅停車に乗り換えます。

JRのローカル線を見てみると東海は個性はありませんが、一番きれいにしているような印象があります。北海道は半世紀の産物と言うイメージもありましたが、ここ最近はモーター式気動車にかなり置き換わり、東日本もそんな傾向にあり、九州も然りであり、西日本と四国だけは黄昏な感じもします。

東海はクラシックではありますが、割と新しいのは新幹線財源のお陰かもしれません。アフターコロナにおいての財源とリニアと言う中で今後どうなるかは気になるところであります。

翌日は前日と全く違う快晴であり、熊野川が色がとても特徴的でした。

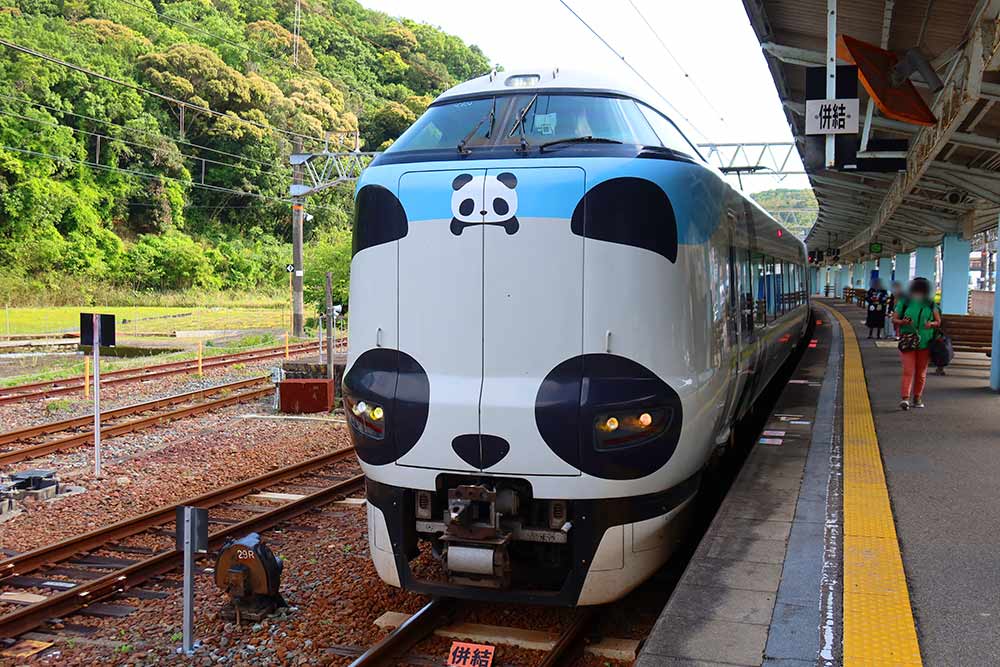

パンダくろしお(新宮=白浜 287系)

そして、JR東海と西日本の区界である新宮駅からはくろしお号に乗り継ぎます。今回はパンダくろしおであり、車両至る所がパンダであります。

e5489発券での特急券を貰うため、一度改札外に出て、窓口で発券してもらいます。そんなに時間がないため、売店によってすぐにホームに戻ります。

パンダパンダ

新大阪行きとなると紀伊半島も半分来たなと言う実感がわいてきます。パンダくろしおステッカーが南紀らしいさをも感じます。

今回はグリーン車の乗車となります。グリーン車は1号車の半室のみとなります。

座席配列は2-1配列であり、おひとり様シートが海側となります。今回は普通席に一番近い座席のため、窓の面積が限られていましたが、それでも窓の高さは十分でありました。

287系は車両構体の共通化によるコスト削減がはかられた車両であり、以前の同線の特急型車両のように振り子機能はないものの、同等の機能を有しているとのことです。

社内の設備を見るとテーブルやカップホルダーなどの改善はさすが2010年代車両と言うところであります。

コンセントもきっちりあり、携帯の電波が弱い同線エリアで電池消費をカバーしてくれます。

通路エリアもユニバーサル対応されており、やはり近年の車両という印象があります。

グリーン車ではその印象はありませんが、普通車ではパンダ一色であります。ヘッドレストカバーがパンダ一色であり、あまりにあるため、牛にも見えてきます。

これぞ紀勢本線

新宮駅を出発すると新大阪に向かって左側には海岸が良く見えます。これぞ幼少の時の記憶の景色であり、ある意味感動さえ覚えます。

天気も良かったことから、海と空の色が絶好であります。洗濯岩のような海岸線も列車がこれほど堪能できると思えない程でした。

海岸線も色々な表情があり、三陸のリアス式を想起させてしまいます。地震や津波が多い場所では過酷な環境である一方で、景勝となるような地域でもあります。

JR西日本では地震発生時の避難対策をまとめており、座席のシートポケットには津波時の避難対策をまとめており、やはり海岸線を走行する列車の対策は厳しいのかもしれません。

それでも絶景は素晴らしく、白浜に到着するまで堪能させていただきました。

アドベンチャーワールドとのコラボのためか、車両の横には帯のようにADVENTURE WORLD x JR西日本と記載されています。

昼下がりの時間を和歌山の海を堪能して90分ちょっとで、列車は白浜に到着します。この日は白浜に滞在のため、切符的には途中下車となります。

駅までがパンダ尽くしでありますが、今回はパンダは観ませんでした。

オーシャンアロー(白浜=日根野 283系)

最終日は283系オーシャンアローで北上します。オーシャンアローと言う名前は約10年前に消滅していますが、283系の車両のインパクトが大きかったためかいまでもオーシャンアローという名残があります。

イルカのようなフェイスと上記の写真のような海岸の色を表現している車両は今でもあせない車両の一つであります。

今回は白浜始発のオーシャンアローであります。

1号車のグリーン車であります。287系とは異なり、1号車まるまるグリーン車となります。今の時代ではロスが多いのかもしれませんが。

配列は1-2配列であり、車両中心部でその配列が左右で入れ替わります。入れ替わり部分には入れ替わり直後の座席の人への衝突防止の衝立もあります。

四半世紀前の車両ではありますが、往年の設計らしく、天井や座席配列は豪華そのものであります。

シートピッチも後輩の287系よりもいいくらいであります。ただし、テーブルや窓枠スペースはペットボトルを置くとなると厳しく、そこはジェネレーションギャップがあると言えます。

新宮方であれば、先頭車であるパノラマ車両は新大阪方でもかなりインパクトがあります。

普通席はブルーとパープルのツートーンであります。700系と500系と言った感じてもあります。

オーシャンアロー編成ではラウンジカーがあるのが特徴的でありますが、実質、自由席の一席として占有している人がおり、ゆったり楽しめる空間ではないのも2020年代と言ったところでと言えます。

海岸線を想像以上に進むことから、スピードアップには、やはり曲線通過速度と言うものが必要であり、必然的に381系が投入されたのもわかります。

このあと、高速道路が橋梁やトンネルが車両性能を凌駕してしまい、現在では炭素ガスもあり、どうしたらよいかわからない時代となっており、きっちり政策で印をつけた方がいいかもしれません。

283系が誕生する所以のような線形を通過していきます。新世代の287系は283系同等の乗り心地と言うことではありますが、283系の方が快適であると感じさせる曲線でもあります。

ドンファン

紀勢本線が終わりに近づいても海岸線が見えてくるのは本当に列車旅にはいい路線と思ってしまいます。

駅前のビルは4F建てでした。俺はそんなの関係ねぇーと言いそうですが。

和歌山駅まで来るとアーバンネットワークと言う感じであります。関東で言うと千葉と言うところでしょうか。もう紀勢本線も終わりであります。

でも、オーシャンアローはまだ北に進み、紀の川を渡るとまだ和歌山ですが、大阪に来た感じもします。

でも、文字通り、日本のバブルの塔が見えてきます。ここで大阪な感じがします。

そして、日根野駅に到着し、イルカともお別れです。JRの車両としては秀逸な佇まいであり、JR西日本としては切り妻の583系や500系など並ぶ印象に残る車両です。

日根野駅で一旦、改札を出て、大阪中心部は目指さず、関西空港から別な目的地を目指すこととなります。

最後に

今回、2泊と言う弾丸で紀勢本線を中心とした紀伊半島を鉄道でぐるりと一周してみました。380km超と言う距離もさることながら、景色の変化には驚愕でありました。

そして、三つ子の魂で、小さい時に来た381系のくろしお号が車体を傾斜せて進んだ姿を車窓から感じることが出来たのは、人生でやり残したことが一つ消えた瞬間でもありました。